ものづくりは心の栄養になる

ものづくりは、もしかしたら人が生きること死ぬこと、例えば食べ物のようにないと死に直結していることではないかもしれません。

そのことを深く考えたのは東日本大震災の後でした。

そしてその後も今現在まで私は続けています。

なんでだろう・・・

一つの答えとしてソーイングから始まった20年のハンドメイド、ものづくりの経験から・・・ものづくりが心の栄養になっているという実感を得ました。

ハリノヲトでは「こぎん刺し」というものづくりを通して、その心の栄養を皆さんに感じてもらえたらと思って活動しています。

こぎん刺しとは

こぎん刺し(こぎんさし)とは、青森県津軽に伝わる刺し子の技法のひとつであり「刺しこぎん」とも呼ばれる。 津軽地方では、野良着の事をこぎん(小衣、小巾、小布とも)と呼んだためこの名前がついた。 一般に青い麻布に白い木綿糸で刺す。

他の刺し子との違いは、縦の織り目に対して奇数の目を数えて刺すことである。

Wikipediaより引用

生活の中から生まれた日本の実用美であるこぎん刺しという技法。一針ずつ刺し進めていきます。

寒冷な津軽地方では木綿の栽培ができず、移入に頼らざるを得ない綿製品は高価だった。 さらに1724年(享保9年)「農家倹約分限令」により、農民は仕事着、普段着において木綿の使用が禁止され、紺麻布を着衣として用いていた。 しかし荒い仕立ての麻布は通気性が良すぎるため、津軽地方の冬の寒さを防ぐことができなかった。 そのため、明和(1764年頃)になり木綿の糸が手に入るようになると、農家の女性は麻布に刺繍をして布地の目を埋める事で暖かい空気を着衣の中に留めこみ、快適な被服気候を保った。 刺繍を細かくすることで、肩に背負う籠ヒモからの摩耗を防ぎ、装飾性の向上にもつながった。

Wikipediaより引用

ハリノヲトではこのような歴史的な背景や生活から生み出された先人の知恵である「こぎん刺し」を今の私たちの生活にも取り入れていきたいと思っています。

参考記事 こぎん刺しって ➡ ★★★クリック★★★

ハリノヲトの活動

使っていただく

作品の製作販売をしてます。

実店舗様やイベントなどに参加しています。

知っていただく

こぎん刺しを教えています。

教室や通信講座やワークショップをやっています。

深めていく

刺せるようになり、ライフワークとなっていった経験を活かして

こぎん刺し+αを考えていきます。

これまでのハリノヲト

1999年 子供の出産がソーイングを始めるきっかけになりました。子供服作りにはまり、ご縁があって友人とイベントに参加したり販売を始めました。

そんな中2008年ごろ雑誌で「こぎん刺し」を知り、何もわからないまま独学で刺し始めました。そしてどんどんこぎん刺しが好きになっていきます。

2012年松本クラフトフェアに参加させていただき、たくさんのご縁がつながっていきました。実店舗様にて販売をしたり、WEBショップ、イベント参加など。また友人との刺し子ユニット「汲古舎」としても活動始めました。

2014年パターンを自分でおこしたり洋裁のことを知りたくて文化服装学院通信教育課程 服装コースを修了しました。

2015年 ヴォーグ学園 横浜校・心斎橋校・名古屋校にて教室をさせていただき始めました。

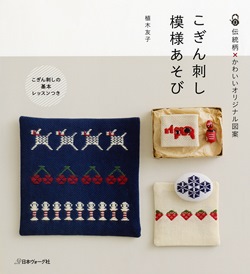

2016年 日本ヴォーグ社さんより「かわいいこぎん刺し模様あそび」 共著本を出させていただきました。

たくさんの方のご縁がつながり今があります。ものづくりを通して得たものはたくさんたくさんあってそれは今もこれからも続くと思っています。

ものづくりは心の栄養になる これをこれからもお伝えしたいです。